酒を主食とする人々

本の雑誌社

ヘタレ人類学者、沙漠をゆく

大和書房

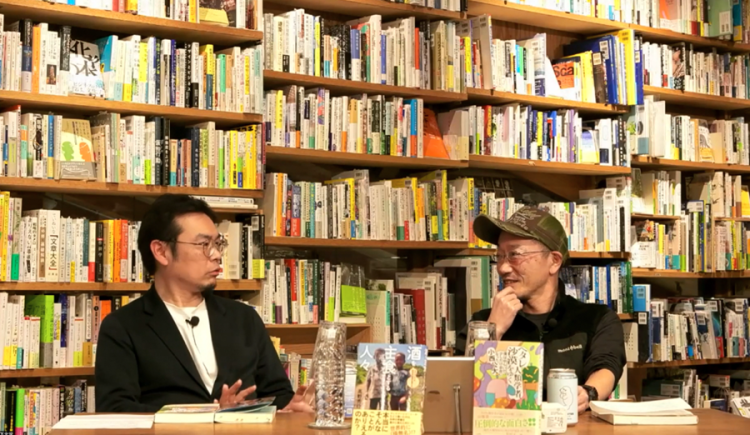

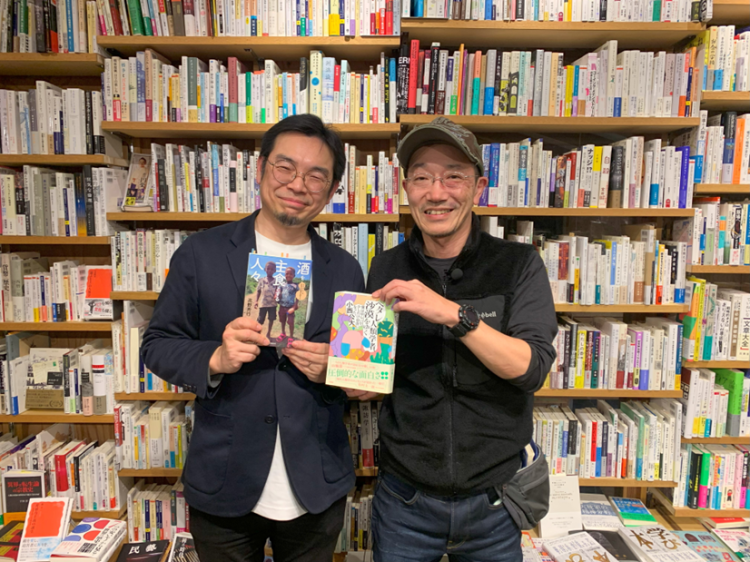

エチオピアにいるという「酒を主食とする民族」の取材に行った高野秀行さんと、インドにいる沙漠の民「トライブ」とのフィールドワークを綴った小西公大さんの対談が、2025年2月22日、下北沢の『本屋B&B』にて開催されました。

※本記事は、対談イベントを再構成したものです。

「自分が切り取った世界」を描く

高野 この本、めちゃくちゃ面白かったです。何が面白いって、これは青春記なんですよね。すごくリアルに描かれた青春記で、それが文化人類学とものすごくうまい感じに組み合わさっている。

小西 ありがとうございます。

高野 物語としてもすごくよくできるんですよ。僕は引き込まれてしまって。ちょうど僕もね、今「自分探し」をしているみたいなところがあって……。

小西 え、今ですか?(笑)

高野 今なんですよ。でも、この話をすると長くなるんでしませんけど(笑)。昔のことも思い出して、すごい持っていかれそうになりましたね。人生をどうやって生きていったらいいのかって悩む若い人にはもちろん、僕みたいな60歳近い人間が読んでもやっぱり面白い。よくできた青春物語っていうのは、昔の自分を生き直せる。心の中によみがえってくるものがあるんです。ちょっと久しぶりにこんな面白いものを読んだなっていう。……もうすでに酔っ払ってるんで(※高野さん、既にビール3杯目)、忘れる前に、この本は掛け値なしに面白いっていうことを言っておきたいです。

小西 ありがとうございます。本当に嬉しいです。いやでも、僕こそ夢中になって読みましたから! 高野さんのこの本! エチオピアにいたのが2週間とは思えなくくらい濃密な時間を過ごされていますよね。

高野 そうそう。2週間くらいなんですよね。

小西 僕がこの本で一番面白かったのは、高野さんの「現場で起きた出来事に対する真摯な姿勢」なんです。すべてを引き受けていこうっていう、その心根に僕は本を読みながら感動してしまいまして。本来であれば、もっと現場の状況を誇張して、エンターテインメント的に消費できるのに、テレビスタッフの裏側も全部さらけ出すっていうスタンス。それと、やっぱり「劇団デラシャ」ですね。(※詳しくは高野さん著『酒を主食とする人々』を参照ください)僕ら人類学者も、地元の先生や権力のある人から紹介を受けて現地の村に入ると、結構起こりがちなんですよ、こういうこと。

高野 はいはい。

小西 でも、僕ら研究者は長い時間そこにいるのでわかるんですけど、高野さんの今回の旅は、短時間でどこまで本質に近づけるかっていうようなスピード勝負でしたよね。その中で動きがスピーディだったし、そこであったことを全部赤裸々に語るから、すっごい面白かったですね。現場の裏側のドタバタとか。僕の嫌いな虫の話とか、全部書くじゃないですか。

高野 虫ね(笑)。

小西 だから僕の本も、高野さんの本も、こう言ったらちょっとおこがましいんですけれども、基本的には「n=自分」みたいな。あくまでも世界のことを語るのは「私」であって、自分が切り取った世界はこうでしかありえなかったんだっていう表現をするところが共通している部分かなと思いました。

高野 僕も本当はもっと客観的な、かっこいいノンフィクションを書きたいと思ってたんですけどね。もともと人類学者になりたかった人間なんで。

小西 えー! そうなんですか。

高野 ええ。早稲田の文学部に入って、そこで考古学か人類学やりたかったんですよ。でも、入れなかったんです。で、探検部で活動するしかなかったっていう。

小西 それは全然違いますね(笑)。

人生における「大地の裂け目」

高野 僕も最初に行ったのがインドだったんで、小西さんの本は、僕が最初にインド行ったときの気持ちにとっても近いと感じました。なんでインドに行ったのかというと、日本から遠いところに行ってみたいと思ったから。小西さんは「自分を壊しに」と書いてますが、僕は「自分探し」に。

小西 あの当時、インドにバックパッカーに行くみたいなものが、一つのステータスだった雰囲気がまだありましたよね。沢木耕太郎のイメージというか。

高野 そうそう。さすがにインドに行ったからって、新しい自分が見つかるとは、僕も思ってなかったんですけども、でも何かあるんじゃないかって思って。ところが「新しい自分」じゃなくて「ダメな自分」ばっかりが浮かび上がってくる。すごく辛い環境ですよね。

小西 そうなんですよ。なんて自分はダメなんだろうっていうことばかり見えてくる。

高野 そうそう。その時の気持ちが、この本を読むとものすごくリアルに浮き上がってきて。旅してたときは、僕も「日本人とつるまない」とか、そんなことを自分の戒めとしてたな、とか。

小西 若いときって意固地ですよね。もっと楽しくやりゃいいのに、自分を壊さなきゃとか、探さなきゃとか。結局、自分なんて見つからないし、壊れない。だけど「揺らぐ」ことぐらいはできたんじゃないかと思っていて、今回はその「揺らぎ」について書けたらなと思ってたんです。

高野 でも、小西さんはパーブーという人に出会った。あれは大きかったですよね。

小西 はい、ものすごく大きいです。人生変わりました。彼との出会いで。

高野 そういうことって、人生における「大地の裂け目」みたいな感じがするんです。人生でめったに起きないこと。すごく硬い大地にたまたま裂け目があって、そこから噴出しているものに出会ってしまうようなことが、 人生ではたまに起こる。旅に出ているとそういうことが起きやすい。あと若い時には起きやすい。

小西 そうですね。そういうところで出会った人間とか関係性って、続きますもんね。また変なとこで再会したりとか、繋がったりとか。

高野 うん。だってパーブーは、泣いてたんでしょう? 泣いてる人となかなか出会わないよ、普通(笑)。小西さんの本を読んでない方にはわからないんだと思うんですけども、出会ったのはインドのラージャスタン州のジャイサルメールっていう西の端の沙漠の街ですよね。小西さんはそこにたどり着くまでは、総合的に言うとあんまり楽しい旅では……。

小西 なかったです。苦しかったです。

高野 そうですよね。それがジャイサルメールまで来て、うずくまって泣いていたトライブの青年と出会う。そこで声をかけるか、かけないか。別にかける必要もないし。インドって変な人たくさんいるから、いちいち声をかけないで通り過ぎる可能性もあったわけですよね。でも声をかけたら、そこからブワーッと違う世界が広がっていった。

小西 そうですね。トライブと呼ばれる、いわゆる少数民族みたいな人たちと出会って、人生が変わっていきました。

これから必要なのは、狩猟採集民の考え方

高野 僕は狩猟採集の人たちと一緒に暮らしたことがないんですけど、狩猟採集で暮らしている人たちの話って感覚からして全然違いますよね。

小西 研ぎ澄まされていますね。定住民が失ってしまった「世界に対するアンテナ」みたいなものがあって。この本でも彼らと狩りに行く話を書いたんですけど、そこで見る彼らの動きとか、筋肉の一つ一つとか、月光に照らされた彼らの動いている姿なんていうのは、普段見ることのできない人間の美しさで、思わず心を持っていかれちゃうような瞬間がありました。

高野 あと、狩猟採取の人たちって、今の大きな宗教の枠組みに入らないですよね。イスラムは動物を屠畜する方法を厳密に定めているので、狩猟採集はできないですし、ヒンドゥーや大乗仏教の世界でも殺生っていうのは引っかかってくる。ほかにも、狩猟採集民の本を読んでいると、「進歩の概念がない」っていうのに衝撃を受けます。奥野克己さんがマレーシアのペナンの話を書いていますけれども、「反省しない」とか、「生活や自分たちのコミュニティをより良くしようという気持ちがない」とか。

小西 そうですね。時間を直線的に捉えてないという感じですよね。時間っていうのは循環すると考えているので、未来に向けて何かを投資する、というふうに考えないんですよね。

高野 伝統を守ろうともしない。

小西 伝統って概念がないですよね。

高野 そう。僕らは「社会はより良くなってほしい」っていう思いが基本的にあるわけじゃないですか。でも狩猟採集の人たちは、本当に「今、ここ」の感覚ですよね。

小西 そうですね。何をもって「より良い社会」と考えるか、その前提となる良し悪しも、「未来」も「過去」も、結局今でしか規定できないですからね。僕はトライブの人たちの「今が良ければいいや」っていう、あの刹那的な感じが嫌いじゃなくて。行き当たりばったりでその場を楽しめて、今、いる。それが最高だよねっていうあの感じ。

高野 トライブとか狩猟採取民まで行かなくても、アジア・アフリカ・南米の、いわゆる非先進国、辺境に住んでる人たちには、今しか考えてない、見てないっていう人は多いんですもんね。

小西 この高野さんの本も、まさにそうですよね。毎日お酒飲んでいて、我々の近代化されてきた感覚で言うと、将来の健康のためにはそんなことはしちゃいけない。この年齢でお酒は飲んじゃいけないとか、タバコはダメとか、性的な表現も暴力シーンも全部ダメ。そうしないと「いい大人」になれない、っていうことで、人生を型にはめられてしまうけど、それをちゃんとクリアした人たちが本当に素敵な大人になっているかどうかって、僕は、はなはだ疑問で。

高野 大人になった頃には価値観が変わってて、その大人はダメだってことになっている(笑)。

小西 結局そうなんですよ! その頃にはもう良き大人とか、良き生き方も変わっていたりするので。やっぱり単線的な考え方に基づいて世界を見るって、限界がきているんだろうなっていう気はしますよね。

高野 そうですね。複線的というのか、オルタナティブというのか、もっと生き方とか世界っていうのは、いろいろあるんじゃないかっていうのを思い出すのも悪くないですよね。

小西 高野さんの本を読むと本当に揺さぶられるんです。「本当にこんな生き方がありうるんだ⁉」っていう世界を見せてくれるじゃないですか。『辺境メシ』とかもそうですし。

高野 ああ、食の可動域が広がる。

小西 そうそう。食の可動域を広げるってことは、人生の可動域を広げていくのと同じことだと僕は思っていて。でもこの可動域が広くないと、生きづらい世の中になっているんじゃないかって感じるんです。何が幸せなんだろうみたいなことがどんどん変わっていく世界の中で、この先はおそらくもっと狩猟採集的になっていくんじゃないかな、と。

高野 そういう部分は絶対あると思います。「今」が大切っていう。

小西 そうですよね。未来のために今を犠牲にするみたいな生き方は、つらくなってくる。その都度その都度の一番楽しい、一番実りの多い「今」を生きていくっていうのが、この先は一番生きていきやすいんじゃないかな。…なんで笑っているんですか?

高野 いやいや(笑)。

…この続きは……下記のようなお話が出ました!

現代の「吟遊詩人」の話

・無形文化財、カルベリア・ダンス

・伝説の踊り子:クイーン・ハリシュと高野さんの奥さんの意外な関係

・ムスリムの楽師集団がヒンドゥーの神もキリストの祭典も祝えるワケ

・古事記だって、語り部が紡いだ物語なんじゃないか?論

アナキスト集団のつくった「ゾミア」とは?

・北タイ、南中国、ミャンマー北部の山岳地帯に弱者のつくった文化圏がある

・KKパークは「ゾミア」の中にできた?

・ゾミア=納豆地帯という、世界で初めての仮説を高野さんが発表!

・ミャンマーのシャン族をシャン族たらしめているものとは?

・ゾミア的二人:「辺境作家」と「辺境人類学者」の誕生!

詳しくは動画で!↓

アーカイブ販売ページ(4月22日までの期間限定販売)