「キラキラじゃないニューヨークが読みたい」

そう言ってくださった大和書房編集部の藤沢さん。それなら私も嘘をつかなくていいやと胸をなでおろし、連載を始めることにしました。

ニューヨークに移住するからといって全員がキラキラするわけではない。

でも住んでみたいから住んでみた。

そんな人生があってもいいじゃないかという、根拠は特にない自己肯定の日々を綴りました。

「ニューヨークの奇跡、25’夏」

エンターテインメントに人生を救ってもらうことがある。人生を救うなんて大げさだと思うだろうか。でも衣食住だけでは、心が枯れてしまうときがやっぱりある。私の場合、自分の居場所はここでいいのだろうか……。私はここにいる意味があるんだろうか……。こんなことが頭をよぎったとき。

たいていは時間が薬となってくれるけれど、ときたま、ぽっかり空いた心の穴の形にしっくりはまる作品と出会うことがある。そんなとき、見える景色がまったく違うものに変化する。視界が急にひらけて、世界が発光を始める。

1年半前、私はある作品と出会って、私はここにいていいんだと思えた。そして、その出会いが巡り巡って、私の元に運んできてくれた「ニューヨークの奇跡、25‘夏」の話をしたいと思う。タイトルがダサいのはお許しいただきたい。奇跡という言葉をやすやすと使いたくなるような出来事が人生には稀に起きるらしい。

私のかつての居場所はテレビ局だった。

目標にしていた職業に就いたとはいえ、入社して十数年も経つと、理想と現実の歩幅がズレることがある。精神が闇落ちしたのは、そんな頃だった。ニュース情報番組を担当していたときに、プロデューサーからある言葉を投げかけられたのだ。

「大橋はバラエティ病なの?」

一瞬何を言われているのかわからなかった。バラエティ病? そんな病名『家庭医学大全科』に載っていましたっけ?

そのプロデューサーは長く報道畑にいた人だった。言っていることを飲みこめない私をよそに、プロデューサーの分析は続く。彼の見立てでは、大橋はバラエティ番組を過去に数多く担当しすぎて、表情や振る舞いがオーバーで、それはニュース情報番組に相応しくないのだという。

はて? 視聴率を稼ぐために、アイドルをお天気キャスターとして起用して、足元からのパーンナップ(カメラを下からなめるように映すこと)を採用している時点で、それはもうバラエティの手法なんだけどな……という野暮なことは一旦飲みこんだ。

私の振る舞いは意図して大げさにしているわけではなく、私の特性だ。それを病と言われたときに、自分はここにいてはいけないような気がした。プロデューサーだって、私を傷つけようとして言っているわけではない。だけど、世界で起きていることを伝えるには不適格な人間だと烙印を押された気がした。それは、心にどんよりとした暗い陰を落とした。

その後、会社を辞め、アメリカに移住した。理由はたくさんあるけれど、正直に言えば、ただ居場所を変えてみたかったのかもしれない。なんとぼんやりした理由だろう。でも結果的に、この新天地で出会ったある作品によって、私は新しい扉を叩いてみることができた気がする。

その作品とは、ブロードウェイミュージカル「The Book Of Mormon(ザ・ブック・オブ・モルモン)」。舞台芸術のアカデミー賞と言われるトニー賞を9部門で受賞した名作。モルモンとは約200年前にニューヨーク州で創立されたキリスト教系の新宗教モルモン教のことで、信仰心のあつい若いモルモン教宣教師がアフリカのウガンダに布教に行くという物語だ。

ブロードウェイミュージカルというと、「アラジン」や「ライオンキング」を想像されるかもしれないが、この作品はクセが強い。アメリカのアフリカに対する善意の押し付けや、モルモン教という宗教を盛大にいじるというブラックコメディなのだ。

このブラックユーモアの切れ味が凄まじい。ウガンダで布教を目指す若いモルモン教徒たちは、自分たちの上から目線に気づかない。「アメリカから来た僕たちが、ウガンダの村を良くしてあげる」と信じ、そして高らかに歌い出すのだ。「I am Africa . I am the Lion!」アフリカを理解していると言いたすぎて、結果「私はライオン」と歌ってしまっている。このうっかり者。バカバカしいけど、アメリカの自己陶酔した偽善ぶりが炙り出されて、客席が沸く。客席のほとんどは欧米人。痛いところをつけばつくほどみんな笑う。

しかし、物語が進んでいくにつれ、宣教師たちは戸惑い始めるのだ。布教活動を紛れもない善行だと信じ、意気揚々としていたはずの彼らが、ウガンダの現実を目の当たりにする。内戦・感染症・飢餓・暴力。信じるものは救われると謳(うた)う傍(かたわ)らで、人は容赦なく死んでゆく。そんな非情な現実の中で、宗教は果たして意味を持つのかと疑念を持ち始める。

布教が進まず失意の宣教師は、ヤケ酒さながら浴びるようにコーヒーを飲んでぐでんぐでんに。飲酒はもちろんコーヒーも禁忌とされるモルモン教をいじったこのシーンでまた笑いが起きる。

宗教をいじるなんて、日本では到底考えられないし、まず宗教の話題自体がタブー視されている気もする。ましてや、ニュースでもドキュメンタリーでもない、コメディで宗教を扱うなんて。

もちろん、いじりだけで終わらないのが、この作品の卓越したところ。大いに笑いつつ、何かがみぞおち辺りにつっかえてザワザワする。そのザワザワは少し苦味を伴って私に語りかけてくる。

貧困とか戦争とか、どうしようもない不条理を前にした時、信仰は意味を持つんだろうか……? 宗教と信仰の違いってなんだろう……。そもそも信じるってなんだろう……。半径5メートルの関係性、友達とか家族のことも、私は信じていると胸を張って言える……?

ぐるぐると思考が巡る。物語を通じて「信じるとは?」という普遍的な問いを浮かび上がらせているのだ。真正面から扱うと敬遠されそうな重いテーマを、ユーモアという緩衝材によって問題提起する。その手法の鮮やかさがあまりにかっこよくて、惚れた。華と反骨心と哲学の共存に痺れた。こんなものを作る子がクラスメイトにいたら、校庭裏に呼び出してもじもじしながら告白してしまう。

すごい。これが風刺なのか。世界で起きていることをユーモアを交えて伝えて、民衆に思考を促す。こんなにかっこいいやり方があるのか。調べてみると、この舞台の脚本は、かの有名な風刺アニメ「サウスパーク」を手がけたトレイ・パーカーとマット・ストーンだということを後から知った。なるほど合点がいった。

この「サウスパーク」とは、1997年から始まりアメリカで長年続く風刺アニメ番組。そして、今夏、日本円で2000億円(!)を超える独占配信契約を、配給会社パラマウントと結んだことで世界を驚かせた。5年で50本のエピソードを制作し、新作と過去の全エピソードの独占配信権で約15億ドル(約2000億円!)。天文学的な金額すぎて、なんだか笑えてくる。いかにこの「サウスパーク」が人気コンテンツで、風刺がアメリカに根づいているのかを実感する。またこの大型契約を結んだ直後に配信された最新話では、大金をこれから払ってくれるであろうパラマウントを、トランプ大統領の言論統制に屈していると盛大にいじったのだから、カッコ良すぎて手がつけられない。

この日の客席も大いに盛り上がっていた。幕が閉じた瞬間に湧き上がった万雷の拍手。帰り道のタイムズスクエアはひときわ輝いて見えた。視界を彩るネオンが涙で滲む。吐く息が白い。2月のニューヨークは耳がちぎれるくらい寒い。でも体の芯は熱を持っていた。私はここにいていいんだと思えた。

とはいえ、この体験が具体的に何につながっていくのかは、まだわからなかった。正直なことを言えば、仕事面は完全につまづいていたのだ。改めて、自分はこれまで言葉を使って人と仕事をしてきたのだと痛いほど思い知らされていた。いざネイティブスピーカーにインタビューしてみると愕然。使いものにならない。いないも同然。わかっていたはず。日本語と同じようにいくわけがない。でも少し気を抜くと、むくむくと弱気な自分が顔を出す。

私は一体何をしてるんだろう……。

こんな鬱々とした時期に、あるオファーが舞いこんできたのだ。それは、日本のアニメーション映画での声優の仕事。映画のタイトルは「無名の人生」。これは何かの救いだと思い、藁にもすがる思いで飛びついた。

この作品が、後に、奇跡を運んでくれるなんて、「ニューヨークの奇跡25‘夏」を巻き起こしてくれるなんて、このときは知る由もなかった。

「無名の人生」は、東北の団地に暮らす、いじめられっ子の少年が主人公。ある転校生との出会いをきっかけに、父親の背中を追ってアイドルを目指す物語だ。作中では、近年日本で起きた数々の過酷な現実を連想させる事象も描かれている。ジャニー喜多川氏による性加害を彷彿とさせる描写もある。

原案から構成、脚本、音楽さらにアニメーションの作画に至るまですべてをひとりで手がけたのが鈴木竜也(Ryuya Suzuki)監督。彼は覚悟がある勇敢な人だ。日本のメディアやあらゆるが作り手がタブー視してきた題材を扱っている。聞けば、監督自身が男性アイドルの熱烈なファン。安全圏にいる人ではないことに逆に安心した。安全圏から伝えるのはもうたくさんだった。

そして、「The Book Of Mormon」を体内に吸収した今の私は、ユーモアを用いながら思考を促すかっこいいやり方があることを信じていた。多分この「無名の人生」はそのかっこよさを伴う作品だと信じられたのだと思う。ぜひやらせて頂きたいと返事をして、ジェンキンスさくらという役で声優の仕事をすることになった。フリーアナウンサーの役だけれど、ひとりの女性として演じるシーンもある。初めての経験だった。

自分の仕事を客観的には評価できないから、封が切られるまでは不安で仕方がなかった。でもありがたいことに、作品は上映直後から、大きな反響を呼び、全国公開映画館数は50館を超え、独立系映画としては異例のロングラン。そしてついにこの「無名の人生」は、フランスに続いて、なんとニューヨークでも上映されることになったのだ。

ニューヨークでは、7月11日から27日まで、ニューヨーク・アジアン・フィルム・フェスティバル2025(NYAFF)が開催されていた。この映画祭は、今年で24回目を迎える北米最大級のアジア映画祭のひとつ。開催期間中は選定された映画がリンカーンセンターなど街中の劇場で上映される。そして「無名の人生」が、この映画祭の最優秀作品を選ぶコンペに入選し、ニューヨークの映画館で上映されるという。今自分が住んでいるニューヨークで。想像もしなかった展開だ。

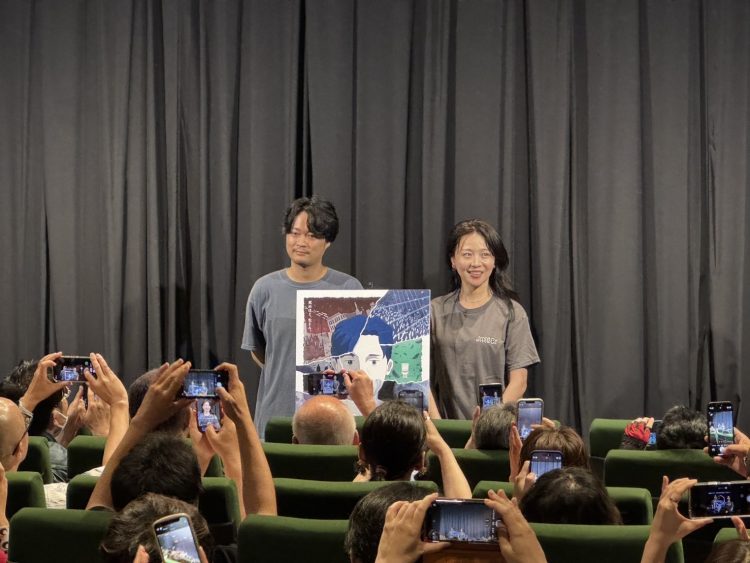

7月25日夜9時。チェルシー地区にある劇場。ファサードを飾る赤いネオンが「New York Asian Film Festival」と煌めいている。開始時間が迫るにつれて、薄暗かった会場がさまざまな髪色で埋まっていく。アジアの作品を集めた映画祭だからアジア人の方が多いのかと思っていたけれど、多様な人種の方が来てくれていた。最終的に約260席の会場はほぼ満員になった。自分が参加した作品を、ニューヨークの劇場で観るなんて、まず起こり得ない贅沢な機会に胸が高鳴る。監督の隣に座らせていただき、一緒に鑑賞した。

上映中、とにかく笑いが起きる。監督がしかけたユーモアが気持ちいいくらい決まるたびに、私は隣に座る彼を盗み見た。表情は暗くてよく見えなかったし、喜怒哀楽を全面に出すタイプの人じゃない。きっと真顔だろう。でも血液が逆流するような興奮を覚えているに違いないと勝手に想像して、私も心が浮き立った。

上映後のQ & Aも盛況で、監督に対する質問が次から次へと繰り出された。ひとりで全アニメーションを制作した過程についてだったり、主人公のキャラクター設定や、声優陣の起用についてだったり。中にはジャニーズ問題を知っている方もいた。監督が世界的漫画家でありアニメクリエイターの今敏(Kon Satoshi)さんの名前や「クレヨンしんちゃん」を会話に出すと会場が沸いて、一体感が生まれた。しんちゃんはまぎれもなく世界のしんちゃんだった。場内からは監督や日本のアニメに敬意を払いながら、作品を深く考察するような質問がたくさん出てきて楽しい時間だった。

文化や言語やユーモアの感覚が違う異国で観てもらうのだから、監督はさぞ不安だっただろうと思う。でも、表現したいものを1年半かけてひとりで作り上げ、それが日本のみならず、今こうして海外の人々にも共鳴している。昇天するほど嬉しいはずなのに、相変わらず真顔で一生懸命質問に答える監督。たまに英語で客いじりをしてウケたりスベったりしている姿を横で見ているのも幸せだった。

ニューヨークに来て1年半、今まで過ごしたどの夜とも違う特別な夜。映画館を後にしたのは深夜0時に近かったが、高揚感からか体がふわふわと軽かった。でも、これがクライマックスではなかったのだ。

その2日後、奇跡は起きた。

映画祭閉幕式の日。式に向かう前に自由時間があったので、監督と一緒にフリマ巡りをしようなどと話していた。でも連日の興奮で朝まで眠れなかった私は、合流を遅らせてもらい、監督が指定してくれた時間に合わせてチェルシー行きの地下鉄に揺られていた。スマホをスクロールし映画祭で撮った写真などを見返していると、突然目の前で声がした。

「Are you a voice actor of JINSEI?」(「無名の人生」のボイスアクターの方ですか?)

?

JINSEI?

ジンセイ?

人生?

こういうとき、人は耳と脳の接続に時間がかかるんだと初めて知った。流暢な英語の中に突然出現した日本語JINSEI。パニックになった脳内で、音がカタカナに変換され次に漢字になり、その三段階を経てやっと言っている意味がわかった。

顔を上げると、そこには20代くらいの女性と男性が立っていた。ふたりは、興奮した様子でやっぱりそうだと言わんばかりに話し始めた。

「ボイスアクターの方ですよね! 上映に行ったんです! Q & Aも聞いてました!」

う、嘘でしょ!?!?

信じられなかった。驚きすぎてアンビリーバボーも出なかった。ニューヨークで「無名の人生」が上映されたのはたったの1度。その1回に来てくれた彼らが、この大都会ニューヨークの地下鉄で、同じ日の、同じ時間の、同じ行き先の、同じ車両に乗り合わせ、目の前に立っている。この巡り合わせに奇跡という言葉以外思い当たらない。徐々に実感が湧いて、事態はなんとか飲みこめたものの、驚きすぎて、私の口からは奇声しか出てこない。

あうあう言っている間にも、おかまいにしに彼らは興奮しながら話し続ける。

「『JINSEI』大好きです! この週末、私たちはずっと『JINSEI』の話をしてたんです!」

「本当にスペシャルな映画です。あれ、あの最後の黒いあれ、どう思いましたか? あれはなんだと思いますか?!」

矢継ぎ早に質問が飛んでくる。彼らが降りる予定だった駅も通り過ぎて、私が降りる駅で一緒に降りてくれた後、改札を出て地上に上がってもなお作品の感想を伝え続けてくれた。

私は、彼らのキラキラした瞳を一生忘れないと思う。エンターテインメントの力を改めて思い知る。人をこんなにも興奮させることができるなんて。そして「無名の人生」は日本の皆さんのみならず、国境を越えた人にもちゃんと伝わっていた。

彼らと別れた後、私は走り出した。いてもたってもいられなかった。閉会式用に履いてきたヒールを脱ぎ捨てたかった。とにかくこの熱をホカホカのうちに監督に届けたい。待ち合わせ場所にホラーさながら髪を振り乱して走り込んできた私を見て、一瞬怯えた表情をした監督。その顔面めがけて、私は一部始終を吐き出した。

「監督! こんな奇跡あります!? 人生って面白いですね! 生きるのって楽しいですね!」

脳を通さないで発射された言葉の陳腐さに我ながら驚く。でも、なんの自意識も虚栄心もない本心を監督に伝えられたことに、なぜか安堵していた。

監督は噛み締めるように言った。

「いやぁ、タイトル『JINSEI』にして、ほんと良かったなぁ」

そして、のそのそと歩いてタバコを吸いに行った。

生きるのが好きだ。

生き方を変えた今の生き方がとても好きだ。

20代だった頃は、有言実行が美徳だと思っていた。まず声高らかに目標を宣言して、自分を追いこんで、達成することがかっこいいと考えていた。

30代になって、ある日突然脳梗塞になり、自分の傲慢さを思い知った。4箇所壊死した脳のMRIを見ながら、主治医に聞いた。

「先生、なんで脳梗塞になっているのに、私、元に戻ったんでしょうか……?」

「それはねぇ、たまたまだなぁ。たまたま全部が致命的な箇所を外してくれてたんだな」

たまたま。努力さえすれば自分で運命をコントロールできるなんて思い上がりだ。私はたまたまで生かされている。

それからは、目の前のこの瞬間を生きようと考えるようになった。先のことは誰にもわからない。だから今をただ生きる。その連なり。

今生きている場所の居心地が悪ければ、少し場所を変えてみて、揺蕩(たゆた)ってみてもいい。住む場所を変えてみたり、テレビから出て映画に挑戦してみたり。別に無謀なことをする必要はないけれど、そこでたまたま出会えたものは「人生は生きるに値する」と思わせてくれるほどの価値のあるものだと、今の私は心から信じられる。

地下鉄で出会った彼女とその後も何度かメッセージのやり取りを交わした。彼女が伝えてくれた言葉。

「I’m sure it will touch a lot of people. Also, I really appreciate your character in the film, you made her so unique!」

(この作品は多くの人の心に響くと思います。そして、あなたが演じたキャラクターを生き生きしたものにしてくれてありがとう)

自分がいいと思ったものを信じて、動いて、それが人の心に届いた。居場所を失っていたように感じていたあの頃を思い返すと、今は心が生き返っている。エンターテインメントがつないでくれた奇跡に感謝する。

「奇跡」。でも、日本語で言うところの「ご縁」というやつのほうが、やっぱりしっくりくるなぁと、書いていて今思った。

-

第1回眠らないニューヨークと眠れない私

-

第2回私が外出する理由

-

第3回英語が話せない

-

第4回SheやHeではなく、Theyを

-

第5回宝物に救われる

-

第6回わけありの女

-

第7回できないことがたくさんあってよかった

-

第8回アメリカ大統領選、あまりに濃厚な1日のこと

-

第9回そんなわけでマッチングアプリ

-

第10回こんなに違うアメリカと日本の働き方

-

第11回ニューヨークのアパートメント事情

-

第12回実録! 愛と情熱の「家探し」

-

第13回「ニューヨークの奇跡、25’夏」

-

第14回入国審査で、愛を問われる

-

第15回そして今、古着屋の店員をしています

-

第16回口下手な私の接客術

-

第17回この街に来て、今話したいこと

1978年兵庫県生まれ。

2002年テレビ東京入社。スポーツ、バラエティー、情報番組を中心に多くのレギュラー番組で活躍する。

2013年1月脳梗塞を発症し、休職。療養期間を経て同年9月に復帰する。

2017年12月テレビ東京退社しフリーアナウンサーとして活動を始める。

2023年アメリカ・ニューヨークに住まいを移し日米を行き来しながらテレビやイベントなどを中心に活動する。